分子遺伝学の実験においては、目的の遺伝子を導入し、発現させることにより表現型がどのように変化するか、加えて生物学的性質がどのように変化するか観察する実験をおこなうことになる。このように遺伝子の側からアプローチして、表現型がどのように変化するかを観察する方法は、リバースジェネティクス(逆遺伝学)と呼ばれる。一方、遺伝子の概念が分子として報告される以前から存在しているように、表現型から遺伝子を同定しようという研究方向性もある。これはフォワードジェネティクス(順遺伝学)と呼ばれる。手法は大きく異なるが、どちらも遺伝学であることは間違いがない。

逆遺伝学の実験では、目的の遺伝子を導入するにあたり、遺伝子の切り張りが必要だ。この切り貼りは大腸菌に含まれるプラスミド上で行われることが多い。この切り貼り作業は制限酵素や様々な修飾酵素を利用して実験することになる。私もかれこれ、このような切り貼り作業を修士課程の学生の頃から、延々と続けて来た。しかし何度やっても毎回、簡単に行く場合もあるし、とてつもなく困難を極める場合もある。ある程度の難易度は予想できるが、毎回、驚かされることも多い。

最近、ある学生さんに聞かれたことがある。実験が上手な人はどんなひとか?ということだ。最近は「簡単な実験でも確認を行ない、イージーミスが少ない人。実験準備を熱心に行い、詳細に記録をとる人。」と答えることにしている。話をしていて、自分自身の耳が痛い。

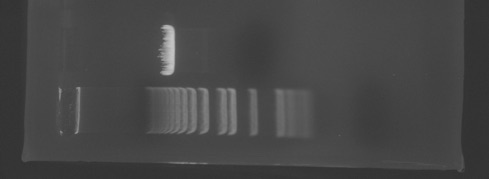

写真は本日行ったプラスミドのNot I消化後の確認後の電気泳動。ほとんどが酵素によってうまく消化されている。しかしごく一部だが、未消化のスーパーコイルのプラスミドが残存していることが見える。わかるでしょうか?