私は2回生の講義を中心に行っているのだが、川内キャンパスで行われることが多く、移動に時間がかかり難渋している。この前に分ったことなのだが、私は川内キャンパスで行われる講義を遺伝育種学、動物資源開発学、生命科学Bと3教科持っているのが、農学研究科の准教授で川内の講義を3教科持っている人間は、私が知る限りでは私のただひとりしかいない。川内で行われる講義では往復で1時間近く余分にかかることになり、負担が大きい。どうしてここまで負担が集中しているのかということだが、それは大変難しい大人の事情があるとしか言えない(笑)。

さて、講義であるが、学生さんに聞くと「東北大学の農学部、特に教授の先生は学生が理解しているか、理解していないかをほとんど無視して講義を進める方が多い」と意見を聞いた。確かに授業評価も行われている。評価が悪い講義は例年、定番のようにあるのだけれど、その評判の先生はほとんど講義のやり方や内容の改善にいろいろな理由のために無関心な方が多い(退官まであと僅かなど)。

確かに退官間際の先生方のご年齢だと、授業評価とかわかりやすい講義をやれなどと言われても今更スタイルを変えることは難しいだろうし、変える意欲すらないかもしれない。しかし振り返ると、私が学生であった昔でも、しっかり分りやすく中身のある講義をしてくれる教官はいた。その講義で遺伝子工学と分子遺伝学をおもしろそうだと感じて、教官を選んだ(私は教官を選んだのであって、研究室を選ばなかった)。その先生につけなければ、別の研究室へ行くといって、いろいろ相談した。随分、無理をいったものだと今は思う。しかしその無理の結果、私は今の立場にいる。その先生の講義がなければ私の今はなかった訳だ。

講義を担当するというのはこう思い直すと本当は責任重大です。明日も川内で講義です。

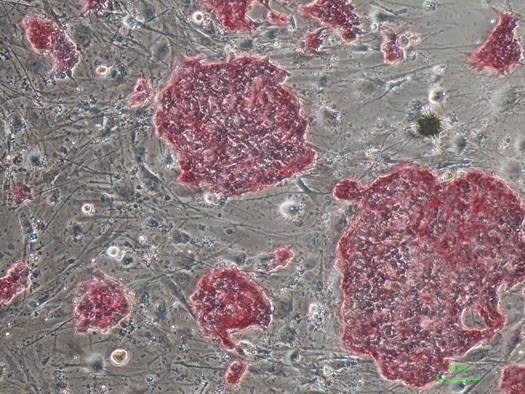

写真はある動物由来のiPS細胞。幹細胞のマーカーであるアルカリフォスファターゼ染色を行ったところです。